「高齢の家族が栄養を摂れているか心配」

「自分の栄養状態がいいのか悪いのか知りたい」

自分や高齢の家族にとって、食事から十分な栄養を摂ることは大切とわかっていても、

栄養が摂れているかをチェックしておかないと

気づいたら低栄養になっていて、自立した生活ができなくなったということになりかねません。

ただ、栄養状態は身体のなかのことなので、見た目だけではなかなか判断しにくいです。

ここでは、自分の栄養状態を評価する方法を紹介しています。

自分でできる方法なのでぜひご参考にして、実際に評価してみてください。

高齢者向け 自分の栄養状態を評価する方法

自分の栄養状態が良好なのか悪いのか、身体のなかのことを知るために最も使用されるのは血液検査です。

医療機関では栄養状態の評価に血液検査の値をよく用います。

ただ、実際に家にいながら自分で血液検査することはできないので、病院に検査を受けに行くなどしないといけません。

なので、ここでは自宅でもできる自分の栄養状態を評価する方法を紹介します。

評価する方法は

- 方法① 簡易栄養状態評価表(MNA®-Short Form)を使う

- 方法② 「栄養改善マニュアル」の栄養スクリーニングを使う

の2つを紹介します。

方法① 簡易栄養状態評価表(MNA®-Short Form)を使う

簡易栄養状態評価表(MNA®-Short Form)はネスレヘルスサイエンスカンパニーが提供している栄養評価表で、6つの質問に回答することで栄養状態をチェックすることができます。

栄養学の論文などでも用いられている信頼性のある指標です。

また、ネットで公開されているので、誰でも使うことが可能です。

実際に簡易栄養状態評価表を使って栄養状態をチェックしてみましょう。

まずは以下の6つの質問に答えます。

<簡易栄養状態評価表> PDFはこちら

A 過去3ヶ月間で食欲不振、消化器系の問題、そしゃく・嚥下困難などで食事量が減少しましたか?

著しい食事量の減少・・・0点

中等度の食事量の減少・・・1点

食事量の減少なし・・・2点

B 過去3か月間で体重の減少がありましたか?

3kg以上の減少・・・0点

わからない・・・1点

1~3kgの減少・・・2点

体重減少なし・・・3点

C 自力で歩けますか?

寝たきりまたは車椅子を常時使用・・・0点

ベッドや車いすを離れられるが、歩いて外出はできない・・・1点

自由に歩いて外出できる・・・2点

D 過去3ヶ月間で精神的ストレスや急性疾患を経験しましたか?

はい・・・0点

いいえ・・・2点

E 神経・精神的問題の有無

強度認知症またはうつ状態・・・0点

中程度の認知症・・・1点

精神的問題なし・・・2点

F1 BMI(kg/m2):体重(kg)÷ 身長(m)2

BMIが19未満・・・0点

BMIが19以上、21未満・・・1点

BMIが21以上、23未満・・・2点

BMIが23以上・・・3点

F2 (BMIが測定できない場合はこちらを回答する)ふくらはぎの周囲長 (cm) :CC

31cm未満・・・0点

31cm以上・・・3点

次に、A~Fの点数を合計して、以下をみながら栄養状態を判定します。

- 12~14点:栄養状態良好

- 8~11点:低栄養のおそれあり

- 0~7点:低栄養

以上が簡易栄養状態評価表(MNA®-Short Form)を使った方法です。

判定した結果「低栄養のおそれあり」、「低栄養」となった方は、

ページ下部の『低栄養リスクが高いと判定された場合』を見ていただき、できるだけ早く栄養を見直すことを推奨します。

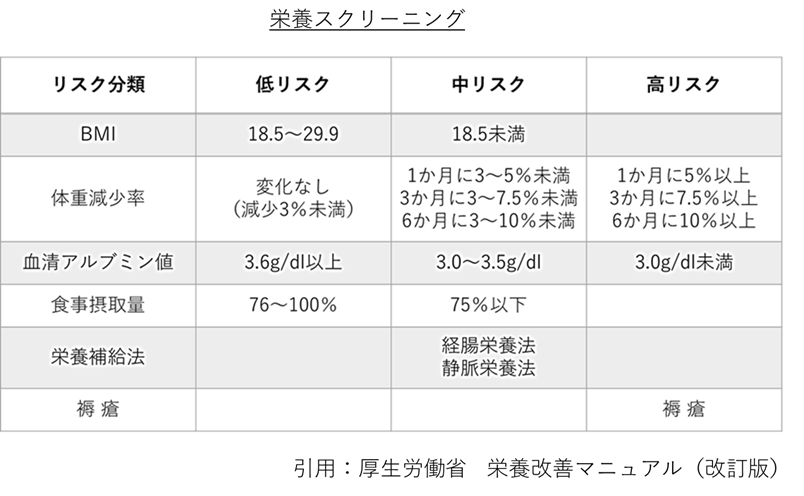

方法② 「栄養改善マニュアル」の栄養スクリーニングを使う

栄養改善マニュアルは厚生労働省が定める栄養改善の方法とツールをまとめたもので、

介護現場で使われる栄養スクリーニングは、一般的にこの栄養改善マニュアルを基におこなっています。

以下が栄養改善マニュアルの「栄養スクリーニング表」です。

実際に栄養スクリーニングをしてみましょう。

まずは以下の6つについて自分の状態をチェックします。

- BMI kg÷m2

- 体重減少率

- 血清アルブミン値

- 食事摂取量

- 栄養補給法

- 褥瘡

以下で項目ごとに説明します。

○BMI kg÷m2

今の自分の体重を、身長(単位はmです)×身長の数字で割ったものです。

(例)体重45kg 身長150cmの場合・・・45 ÷( 1.5 × 1.5 )= 20.0

○体重減少率

先月(または3ヶ月前、6か月前)の自分の体重と比べて、今の体重がどのくらい減少しているかを割合で表したものです。

(例)先月47kg 今の体重45kgの場合・・・( 45 ÷ 47 ) × 100 ≒ 95.7% となり4.3%減少

○血清アルブミン値

血清中のアルブミンというたんぱく質の濃度です。臨床現場で栄養状態をみるのによく使われます。

実際は病院などで血液検査をしないと測れないので、病院にて検査を受ける機会があった時などにチェックしてみてください。

○食事摂取量

先月と比べてどのくらい食べられているかを割合で示したものです。

○栄養補給法

栄養をどこから摂っているかを示すものです。口から食べられている場合は「経口栄養」というので、表はスルーして下さい。

○褥瘡

褥瘡(床ずれ)の有無を確認します。

次に、6つの項目について栄養スクリーニングの表を見ながら当てはめます。

当てはめたら以下の3つのうちどれが該当するかをみます。

- 表の右側にある「高リスク」にひとつでも該当・・・「低栄養リスクが高リスク」

- すべての項目が左側にある「低リスク」に該当・・・「低栄養リスクは低リスク」

- その他・・・「低栄養リスクは中リスク」

以上が「栄養改善マニュアル」の栄養スクリーニングを使った方法です。

判定した結果「中リスク」、「高リスク」となった方は、

ページ下部の『低栄養リスクが高いと判定された場合』を見ていただき、できるだけ早く栄養を見直すことを推奨します。

どちらの方法を使って評価すべきか

この2つの方法のうちどちらを使うかですが、

どちらも使って評価した方がいいです。

この2つの評価方法は、共通の視点から評価する項目もあれば、それぞれ違った視点で評価する項目もあります。

なので、できるだけ低栄養のリスクがある場合を見逃さないように、どちらも使って栄養状態を評価するようにしましょう。

いつ評価すべきか

低栄養のリスクにもよりますが、少なくとも3か月に1回、できれば1か月に1回は定期的に栄養状態を評価するようにしましょう。

高齢の方にとって重要なのは「低栄養になりかけたときに、早めに対応する」ことです。

低栄養は対応が遅れてしまうほど、回復が難しくなり予後を悪くしてしまいます。

定期的な評価は低栄養を未然に防ぎ、自立した生活を継続するためのものとして活用してほしいです。

ただ、定期的に評価するとなると、少し難しいと感じるかもしれないです。

なので、栄養状態を評価しやすくするために、以下のページでは3つの食習慣を紹介しています。

-この習慣があると、簡易栄養状態評価表にも栄養スクリーニングにも使えるのでぜひ試してみてください。

低栄養リスクが高いと判定された場合

栄養状態を評価した結果、「低栄養のおそれあり」、「低栄養」や「中リスク」、「高リスク」と判定された場合は、

食事内容を見直したり、栄養補助食品を使ったりとできるだけ早く栄養補給をおこなうことを推奨します。

特に「低栄養」、「高リスク」の場合は今すぐに栄養を補給するように見直してほしいです。

具体的な食事は以下のページにまとめていますので、できるだけ早く試していただきたいです。

まとめ

○栄養状態を評価する方法は「簡易栄養状態評価表(MNA®-Short Form)」、「栄養改善マニュアルの栄養スクリーニング」がある。

○評価はどちらも使って定期的におこなう。

○低栄養のリスクがある場合はできるだけ早く食事内容を見直し、栄養を補給する。

以上、「高齢者向け 自分の栄養状態を評価する方法」について紹介しました。

紹介した方法は自宅でもできる評価の方法です。やや専門用語もありますが栄養状態を定期的にチェックすることが重要なので、

自分やご家族のためにぜひご参考にして実際に栄養状態を評価してみていただけたらと思います。